作曲:贝多芬《第一,第三交响曲》

指挥:西蒙,拉图

乐团:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第四,第六交响曲》

指挥:西蒙,拉图

乐团:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第四,第六交响曲》

指挥:西蒙,拉图

乐团:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第二,第五交响曲》

指挥:西蒙,拉图

演出:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第二,第五交响曲》

指挥:西蒙,拉图

演出:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第七,第八交响曲》

指挥:西蒙,拉图

演出:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第七,第八交响曲》

指挥:西蒙,拉图

演出:维也纳爱乐乐团

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

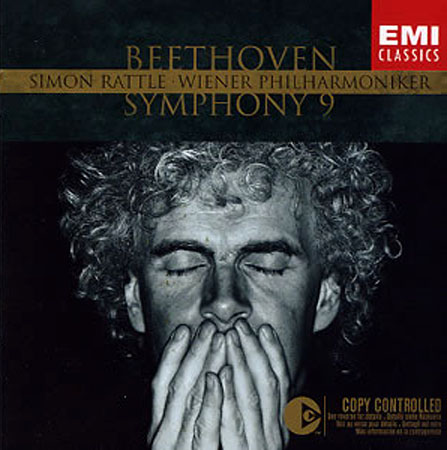

作曲:贝多芬《第九交响曲》

指挥:西蒙,拉图

乐团:维也纳爱乐乐团

演唱:Barbara Bonney(女高音),Birgit Remmert(女低音),Kurt Streit(男高音),Thomas Hampson(男低音),Birmingham City Choir

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

作曲:贝多芬《第九交响曲》

指挥:西蒙,拉图

乐团:维也纳爱乐乐团

演唱:Barbara Bonney(女高音),Birgit Remmert(女低音),Kurt Streit(男高音),Thomas Hampson(男低音),Birmingham City Choir

录音日期:2002.4-5 维也纳(现场录音)

CD编号:EMI CLASSICS 557 445 2

(转贴)

这套唱片面世以来就遭到乐评和听众几乎众口一词的大肆批评,尤其在中国说喜欢听这套碟简直就是“不入流”和“没品位”的象征,再加上柏林爱乐访问演出的奇高要价令人义愤填膺,西蒙,拉图现在看起来有被中国人的口水淹死的危险——正所谓“恨屋及乌”。

首先这套贝交全集要“很成功”是根本不可能的。

想想1937年福特文格勒的贝九纵观评价肯定是“略显浅薄和稚嫩”的,但大师当年也已经52岁,从事指挥事业将近三十年了。西蒙,拉图录制这套唱片的时候才四十几岁,对一个指挥来说几乎还是“青少年时代”,对这一时期的指挥家应该有合乎逻辑和惯例的期望值和判断标准。这一版本是否完美并不重要,重要的是她对音乐作品本身究竟在试图作些什么?做到了没有?她究竟揭示出指挥家什么样的特质和日后的发展方向?

她符合你心目中的审美取向吗?她符合你心目中的古典音乐演绎的积极前进方向吗?如果答案是否定的,那么她将有什么样的客观效应?

类似问题比去分析“合唱的声音如何清晰”或者“VPO的音响很透明”要有趣和有意义得多。

这是史上最具野心的贝交全集。

她宣战的矛头几乎是直指福特文格勒,尤其是大师一直不屑的“纯理性的独创(即新和声,新节奏的新颖和独特)”;她对音乐的作为试图几乎带有“解构主义者”的味道,而且效果甚佳;她虽然很有保留,但已经全面展示出西蒙,拉图甘愿冒不被认可的危险,来探讨古典音乐乃至现代严肃音乐演绎的发展可能。

如果不出意外,西蒙,拉图将会是指挥界的斯特拉文斯基。

他走得还不够远,但是没关系,他很年青(斯特拉文斯基的《火鸟》也非常温文尔雅)。按照柏林爱乐艺术总监的惯例,他至少要陪伴我们这里的每一个人到起码四十岁,他还有很长的时间和很多的机会。也正因为如此,在现在的阶段就熟悉这位指挥家就显得比较有现实和积极意义:伴随和见证一个人的成长是很有快感的,尤其当你知道这个人极有可能将成长为你所期望的那种人。就现在而言,他肯定是唯一一个敢正面向福特文格勒的珠穆朗玛峰挑战的BPO艺术总监。仅此一点,西蒙,拉图就值得人们为他喝彩。

是的,他完全吻合我心目中理想艺术家的价值取向。

福特文格勒在他的年代同样是少数派,主流中的异类,只不过大师的指挥艺术经历住了时光的考验。福特文格勒对下一代指挥家的影响是全面而且深刻的,其精髓在于他对作品的深刻探索。显而易见Simon具备大师的这一罕见特质:他并不满足于形式主义者的标新立异而是试图从作品本身挖掘潜力和能量。这一套贝交的缺陷明显,但她并不是肤浅的无病呻吟。即使听众对之很不满意,西蒙,拉图对作品精神领域的挖掘也是无可置疑的。

就现今的古典音乐界,具备形式和内容的独创意识者几乎是没有,所以我非常期待和看好西蒙,拉图率领下的柏林爱乐能够在新世纪为古典音乐界奉献出闪耀的人性。

当然,作品未必会完全象我所描绘的那样,毕竟人的感觉不可能都一样。

听众都是明辨是非的:作品是否有力量,是否有价值,是否真诚还是在弄虚作假......就请大家加上自己的判断吧。

(转贴)

这套唱片面世以来就遭到乐评和听众几乎众口一词的大肆批评,尤其在中国说喜欢听这套碟简直就是“不入流”和“没品位”的象征,再加上柏林爱乐访问演出的奇高要价令人义愤填膺,西蒙,拉图现在看起来有被中国人的口水淹死的危险——正所谓“恨屋及乌”。

首先这套贝交全集要“很成功”是根本不可能的。

想想1937年福特文格勒的贝九纵观评价肯定是“略显浅薄和稚嫩”的,但大师当年也已经52岁,从事指挥事业将近三十年了。西蒙,拉图录制这套唱片的时候才四十几岁,对一个指挥来说几乎还是“青少年时代”,对这一时期的指挥家应该有合乎逻辑和惯例的期望值和判断标准。这一版本是否完美并不重要,重要的是她对音乐作品本身究竟在试图作些什么?做到了没有?她究竟揭示出指挥家什么样的特质和日后的发展方向?

她符合你心目中的审美取向吗?她符合你心目中的古典音乐演绎的积极前进方向吗?如果答案是否定的,那么她将有什么样的客观效应?

类似问题比去分析“合唱的声音如何清晰”或者“VPO的音响很透明”要有趣和有意义得多。

这是史上最具野心的贝交全集。

她宣战的矛头几乎是直指福特文格勒,尤其是大师一直不屑的“纯理性的独创(即新和声,新节奏的新颖和独特)”;她对音乐的作为试图几乎带有“解构主义者”的味道,而且效果甚佳;她虽然很有保留,但已经全面展示出西蒙,拉图甘愿冒不被认可的危险,来探讨古典音乐乃至现代严肃音乐演绎的发展可能。

如果不出意外,西蒙,拉图将会是指挥界的斯特拉文斯基。

他走得还不够远,但是没关系,他很年青(斯特拉文斯基的《火鸟》也非常温文尔雅)。按照柏林爱乐艺术总监的惯例,他至少要陪伴我们这里的每一个人到起码四十岁,他还有很长的时间和很多的机会。也正因为如此,在现在的阶段就熟悉这位指挥家就显得比较有现实和积极意义:伴随和见证一个人的成长是很有快感的,尤其当你知道这个人极有可能将成长为你所期望的那种人。就现在而言,他肯定是唯一一个敢正面向福特文格勒的珠穆朗玛峰挑战的BPO艺术总监。仅此一点,西蒙,拉图就值得人们为他喝彩。

是的,他完全吻合我心目中理想艺术家的价值取向。

福特文格勒在他的年代同样是少数派,主流中的异类,只不过大师的指挥艺术经历住了时光的考验。福特文格勒对下一代指挥家的影响是全面而且深刻的,其精髓在于他对作品的深刻探索。显而易见Simon具备大师的这一罕见特质:他并不满足于形式主义者的标新立异而是试图从作品本身挖掘潜力和能量。这一套贝交的缺陷明显,但她并不是肤浅的无病呻吟。即使听众对之很不满意,西蒙,拉图对作品精神领域的挖掘也是无可置疑的。

就现今的古典音乐界,具备形式和内容的独创意识者几乎是没有,所以我非常期待和看好西蒙,拉图率领下的柏林爱乐能够在新世纪为古典音乐界奉献出闪耀的人性。

当然,作品未必会完全象我所描绘的那样,毕竟人的感觉不可能都一样。

听众都是明辨是非的:作品是否有力量,是否有价值,是否真诚还是在弄虚作假......就请大家加上自己的判断吧。

[此贴子已经被作者于2005-12-10 19:31:52编辑过]

|