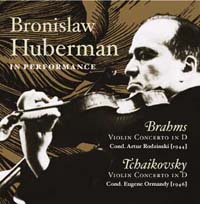

该唱片上的两个演录均录于四十年代,勃拉姆斯的《小提琴协奏曲》录于1944年1月,由爱乐乐团协奏,指挥为罗津斯基;柴科夫斯基的《小提琴协奏曲》则录于1946年3月,乐团指挥是奥曼迪。

现今的乐迷,对胡贝曼怕是不太熟悉了。他当年的风头曾一度盖过海菲茨。我有时会惊奇,以欧洲人,尤其维也纳人如此风雅,何以会对胡氏那“一脚牛屎”般的演奏风格如痴如狂?请乐迷原谅,这话我不带贬义,只是对其艺术特点的比喻而已。我又想,可能是今天的观众才有这样的感觉吧。因为我们的耳朵已经被流水线上生产制造出来的规范化、原整化的声音占据得太久,又被诸如优美、诗意、热情、生动甚至朴素、辉煌这些用滥了的形容词占据得太久,以至我们不知道这些形容词的真正含义是什么。朴素?辉煌?那是只有少数人才有的境界。个性,则更是少数人才拥有的艺术专利。如果你认为刻意地与众不同,如重整结构、重新分句,营造音色,强调动态、速度、节奏的对比和声音的强弱可以叫个性的话,那么胡贝曼那一代乐人的个性,皆出于自然、发自内心。

不错,单就技术论技术,新一代的确较老一辈全面而规范。但以次认为新一代在艺术上超越了前辈便大错特错了。众所周知,艺术决非只是一个技术问题,技术再好,对艺术没有热爱,对作品没有深切理解,对人生没有深刻的感悟,缺乏强大的艺术表现力和深厚的艺术修养,技术再好,也不过是能工巧匠,离“艺术”之境,尚有十万八千里之遥。当代的“巧匠”,我们还见得少吗?以我的浅见,当今的古典音乐演奏水平不止小提琴,包括钢琴、演唱甚至指挥都不如前一代。自然,也连带观众、听众的整体水平全面下滑,究其因由,乃社会之商业化使然。在艺术教育越发普遍的今天,人们对于严肃、高尚的事物变得陌生了,对于“格调”、“艺术”的认识变得肤浅,真正的“高雅”变得廉价。作为爱乐者的我,要回到“故纸堆”中淘金,是迫不得已的办法

胡贝曼,1882年生于波兰华沙,犹太人(怎么又是犹太人?)。象是天生即与音乐有缘,虽说家庭与艺术无涉,但小胡自小即有音乐上的喜好。父亲暗喜,决心让他学音乐。但当父子俩来到乐器店想买架钢琴时,发现唯一买得起的只是一把儿童小提琴。这一无奈的选择最终造就出一代大师,恐怕是父子俩都不曾预料到的吧。胡氏第一个老师是米哈洛维茨,学习仅一年,即可以公开演奏斯波尔《第二小提琴协奏曲》。不久,他又拜洛托为师,10岁时又在柏林找到一代宗师约阿希姆,胡氏的演奏赢得了大师的击节称赞,遂派助手马尔基斯施教,然而胡北曼却嫌不够,偷偷又去炫技派格雷戈维奇处讨教,学到了“凡从教师处可学到的一切”。为了掌握当时风行的法比学派的技巧,胡氏又随马尔希克上过课。如果说胡氏集天下小提琴之大成未免言重,不过广泛的涉猎,兼收并蓄的学艺方式毕竟使他掌握了多门派的精华,为他成为一代大师打下了坚实的基础。接下来便是胡氏职业演奏生涯的开始,布鲁塞尔、阿姆斯特丹、巴黎和伦敦都留下了这位神童的身影。他应邀在意大利女高音帕蒂的告别音乐会上演奏了门德尔松的小提琴协奏曲,赢得了十场演奏会的合同,并博得了暮年的勃拉姆斯的赏识,胡贝曼当场在大师面前演奏了他的《D大调协奏曲》,作曲家大为赞赏,称“我正希望自己的协奏曲被这样演奏”,并以一桢签名照片相赠。此后,胡贝曼的“炫技之旅”旋风一直刮到美国才告结束。而此时的胡贝曼也意识到自己年纪尚轻,修养尚浅,早年学琴毕竟不够系统,且多年在外,付出大于汲取,于是闭门苦修,五年后即1920年才再度复出,此时的胡氏已是脱胎换骨,成为颇具宗师风范的成熟提琴家了。

作为一名波兰犹太人,他对希特勒的民族至上论早有警觉,1933年,纳粹登上政治舞台,不少犹太音乐家心存侥幸,而胡贝曼却公开拒绝了富特文格勒对他发出的赴德演出的邀请:“人人有言论与思想的自由,是否公平享有这种权利与文艺的繁荣与否有直接联系。”此后,他多次躲避纳粹的迫害,最后经瑞士来到中东,亲自组建了巴勒斯坦交响乐团也即后来的以色列爱乐乐团,成为杰出的人道主义战士和国际和平使者。他的成功,除却高超的艺术造诣,恐怕与人格力量分不开吧。对理想、信念的追求与奋斗使这位其貌不扬的人独具魅力,被众多的乐迷追随。这种人,上天也会保佑他吧,胡贝曼曾经历过一场空难,所幸胡氏鬼使神差般地坐在后舱,因而保住性命,严重脑震荡,左腕骨折及两手指粉碎性骨折都没有把他击倒。他又奇迹般地出现在舞台上。相比之下,小提琴家蒂博、内弗,钢琴家卡佩尔就没那么幸运了。

胡贝曼与克莱斯勒、蒂博、埃内斯库等属同一代小提琴家,演奏风格却大相径庭,虽早年师从马尔西克,但他的技巧与观念偏向德奥而非法比学派,忠于原作,乐感真诚,气势雄浑却忽视20世纪以来日益成为小提琴演奏中的决定性因素的音质与音色。当克莱斯勒已对揉音作出飞跃性的变革创新时,胡贝曼却似乎视而不见,继续沉迷于旧的揉指手法,也不注意换弓技巧。老乐评人郑延益先生把胡贝曼的演奏方法称作强迫性演奏法,与现代的自然演奏法相对。这一方法所演奏出的乐音,近听粗砺不堪,偶尔甚至尖叫刺耳;但远听声音却极其宏亮,泛音少。音色偏干,却能做出自然演奏法无法做到的情感动势,它较依赖于演奏者的生理机能,不具有学习的普遍性,现今怕没有小提琴家再运用这一方法了。方法虽然落后,但胡贝曼以突出的个性和人格力量,强烈的艺术气质弥补了这一不足。在观念上,我觉得他是重艺术而轻技巧。以胡氏的人品与性格,怕是更看重宏伟雄强的“大美”而不太拘小节,不看重表面的花哨漂亮。方正大气、不修边幅,属典型的“质胜于文”(与大卫·奥伊斯特拉赫和西盖蒂等人的文胜于质相对)。而以胡氏之生活际遇,怕是忙得不可开交,是没有时间精力去钻研他心目中的“小道”的。

胡贝曼的演奏激情四溢,火花迸射,对观众听众形成了极强的冲击力。虽然欠精致却胜在生动热切,很有“煽动性”,难怪在维也纳风头一时无两,连海菲茨也甘拜下风。

[此贴子已经被作者于2006-1-10 22:06:22编辑过]

|