|

| 时间: | 2006年6月27日 ~ 2006年6月27日 | | 场馆: | 世纪剧院 |

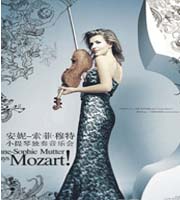

“小提琴女神”全情致敬“奏鸣曲之王”莫扎特

所谓天成之音,一直珍贵如是

全情沉迷,弦动我心 德国小提琴家安妮·索菲·穆特中国巡演终于确定加上北京站了。6月27日,她将与长期合作的钢琴伴奏朗伯?奥基斯登台世纪剧院。

安妮·索菲·穆特,这位头顶“小提琴女神”光环的美丽音乐家对于乐迷来说总带有许多艺术之外的遐想,也正是从她开始,世界上突然冒出了许多漂亮的器乐演奏者,似乎在她之前,人们看音乐会只洗耳恭听却不大开眼界;除此之外,指挥巨匠卡拉扬的力捧、特立独行的婚姻……所有这些都使她成为当今世界最有优势、最有影响力、最具说服力的小提琴演奏家。

6月27日,来自德国的“小提琴女神”安妮·索菲·穆特将故地重游,继1997、1999两次惊艳京城后,又一次登上世纪剧院的舞台,全情演奏莫扎特奏鸣曲,这也让不久前一些媒体“穆特亚洲巡演不来北京”的猜测不攻自破。

今年是莫扎特诞辰250周年,穆特今年6月开始的巡演既然是向“奏鸣曲之王”致敬,巡演曲目都是清一色的莫扎特奏鸣曲:《F大调小提琴奏鸣曲》、《降E大调小提琴奏鸣曲》、《G大调小提琴奏鸣曲》、《e小调小提琴奏鸣曲》和《B大调小提琴奏鸣曲》。

6岁就开始接触莫扎特音乐、13岁与卡拉扬指挥的柏林爱乐乐团合作莫扎特的《G大调小提琴协奏曲》的穆特这样形容演奏莫扎特的作品:不仅需要呈现其中的“优美”,还需要很注重运弓,以及音符之间的留空。“莫扎特的每个音符都珍贵,需要仔细思量。”她说,自己到现在才重新演奏莫扎特,其中一个重要原因是之前一直感觉自己的火候未到;她同时表示,当今很多人在演奏时都误解了莫扎特:“当今很多人就一味顾着玩技巧,怎样乖僻怎样演奏,他们忽视了莫扎特作品中的典雅、纯净和质朴。莫扎特的音乐其实就是人类灵魂的X光。” 可见,穆特在最近一段时间内与莫扎特有着“很亲密的接触”,而她最近曾表示,自己发现了莫扎特作品中某些最至关重要的东西,她将赋予这些曲子以全新的表现力……很快,北京观众就可以亲耳见识到穆特透视这束“X光”的功力了。

北京是穆特此次中国巡演最后确定的一站,穆特也很兴奋在7年后可以再回到久违的北京与她难忘的北京老朋友们相会。北京的古典发烧友和穆特迷都还不忍忘记99年的那个夜晚,世纪剧院经历了最热烈感人的场面:听众挤满了剧院过道,沉浸在如醉如狂的氛围中。这一当年公认北京最具轰动性的音乐盛事,令许多没能亲耳聆听的人至今心存遗憾。而今,这一盛事即将再现京城时,我们的遗憾终于得以弥补;而我们当年的沉迷和难忘,又都找到了无限蔓延的机会了。 1963年6月29日,安妮—索菲·莫特(Anne—Sophie Mutter)出生于德国西南部的巴登,是卡拉扬被监护人,阿伊达·施图基的学生(严格说应是卡拉扬的学生)。莫特在十几岁时,卡拉扬听过她演奏巴赫的《恰空舞曲》后,一直给予鼎力扶持。她从卡拉扬那里重点学习德国古典和浪漫主义的经典小提琴协奏曲,学习对比与节奏的强调。她与卡拉扬合作了一系列的唱片,其中最具特色的是贝多芬、勃拉姆斯、门德尔松的小提琴协奏曲,莫特给予了作品完美的解读。在卡拉扬培养下她的激情和对乐句的处理,常常带来很美的音色,为她今后的艺术发展打下了牢固的基础。她与芝加哥乐团、莱文合作的贝尔格的小提琴协奏曲,是她优秀曲目。

莫特对当代作曲家的创作有一种灵犀相通的感悟。这些作品虽称不上前卫,但表现起来也并非容易。卢托斯拉夫斯基、潘德雷茨基等当代作曲家纷纷把自己的作品题献给她,并且对她的演绎表示很欣赏。

1989年,她嫁给了一位年岁比自己大许多的律师温德里奇。1995年8月温德里奇突然死于癌症,不到一个月的时间,她又重返音乐会舞台。

1995年9月,莫特与钢琴伴奏兰伯特·奥斯基在柏林爱乐大厅举行纪念亡夫音乐会。曲目经过精心精选,寓有深意:

勃拉姆斯的C小调谐謔曲躁动不安的旋律揭示出一种紧张而彷徨的气息,仿佛是对命运的不可预测感到恐惧与无奈。

德彪西的小提琴奏鸣曲是笼罩着面纱的梦境,是第一次世界大战引起的内心恐慌和作曲家身患绝症导致的肉体痛苦的综合反映。莫特的表现使我们感到她把丈夫的去世视同一场噩梦,不相信这是事实。

莫扎特的E小调奏鸣曲(KV304)作于1778年莫扎特的母亲逝世之后不久。在这首作品中,听不到莫扎特式的欢乐,留下的只是对逝去母亲的思念与哀悼,作品大胆运用了当时很少被人运用的小调,并在情感的宣泄上突破了古典时期的模式,这对当时古典主义时期小提琴奏鸣曲的发展起到了里程碑式的作用。莫特演奏从亲人的诀别切入,与自己的丧夫之痛产生强烈共鸣。平时演奏莫扎特常有的妩媚雅致让位给沉痛哀思,第二乐章中天使般静谧的安慰也变得呜咽哽塞。加上莫特精湛的技术以及奥斯基水乳相融般的配合,人们聆听之后无不为之动容。

弗兰克的小提琴奏鸣曲中的“苦”味被莫特表现得极生涩。真挚沉痛的感情赋以丰富多变的色彩,对亡灵的慰藉不言自明。莫特的演绎在众多优秀的弗兰克奏鸣曲版本中也是突出的。

加演曲目:两首勃拉姆斯《匈牙利舞曲》(第二号和第五号)及德彪西《美丽的黄昏》,在莫特内心深处点燃起苍劲的吉普赛火焰。整场音乐会莫特的演绎个性强烈,有痛不欲生之感,经历了中年丧夫之痛,莫特的表演更增添了艺术感染力(音乐会已经录制了唱片,唱片编号:DG 445 826-2)。

2002年8月,莫特与钢琴家、作曲家、指挥家安德列·普列文(Ander Previn 1929年生)结婚。婚后两人录制了三张唱片,前两张唱片的主打曲目都是作为作曲家的普列文写给新婚妻子的,再加上由他本人钢琴伴奏或指挥,结果反响平平。后经过将近一年的欧洲巡回演出和互相配合,精心挑选后,两人婚后的第一次录音室录制了科恩古尔德D大调小提琴协奏曲作品。唱片另一首曲目是现场音乐会演奏的柴可夫斯基的D大调小提琴协奏曲。柴可夫斯基作品由于是现场演奏,业界反应很不理想,录音室录制科恩古尔德D大调小提琴协奏曲却反应相当好。科恩古尔德是美国现代作曲家。几年前,DG公司曾发行过沙汉姆演奏,普列文指挥伦顿交响乐团协奏的科恩古尔德的小提琴协奏曲。这次为DG公司重录该曲,据说是莫特和普列文共同的建议。在排练过程中,莫特对这首协奏曲的喜欢和理解与日俱增,在她的心目中,这首协奏曲已经是最伟大的经典之一。这次重要的发现导致她在演奏它的时候倾尽全力,无论是技巧展示还是情感倾诉都达到前所未有的境界,可以说把小提琴表现的美感发挥到淋漓尽致地步。

莫特的艺术道路独特,至尽她并未取得过正规音乐学院的文凭,只是从小跟随两位老师学琴,天赋与勤奋使莫特十几岁时已经具备了相当高的技术难度。但是从所知道的莫特音乐会曲目,以及所看过的唱片目录来看,她的选曲是非常慎重、讲究的。第一,选择的多为德奥作品,第二,极少演奏炫技派作品,而是那些音乐性较强的作品和小提琴经典之作,第三,很注重近现代作品在她的曲目中比例。

莫特在演奏时,十分注重用丰富的感情与听众沟通,音乐做得也非常充分:抒情时就非常抒情,热情时就十分热情,感染力极强。在技术上很注意变化。声音的变化很多:力度、厚度、音色的柔和、高音的明亮。在许多作品中都可以听到她的这种特点。她揉弦变化也很多:比如揉弦的幅度、在哪个音上更有表现力、如何运用特殊的揉弦,用此来加强表现力。

莫特一直不断地追求如何表现更深刻的音乐内涵,所以她的演奏一直在不断地变化着。这与她强烈的求知欲不无关系。莫特十几岁就开始演奏、录音,与音乐大师们、著名乐团合作,以这种方式成长起来。她利用一切空闲时间了解作曲家的时代背景、历史、文化传统。利用在世界各地演出的机会了解当地文化、参观博物馆,以此来丰富自己的文化修养,加深对作品的理解、对人的理解。这就是莫特的特色。 |