|

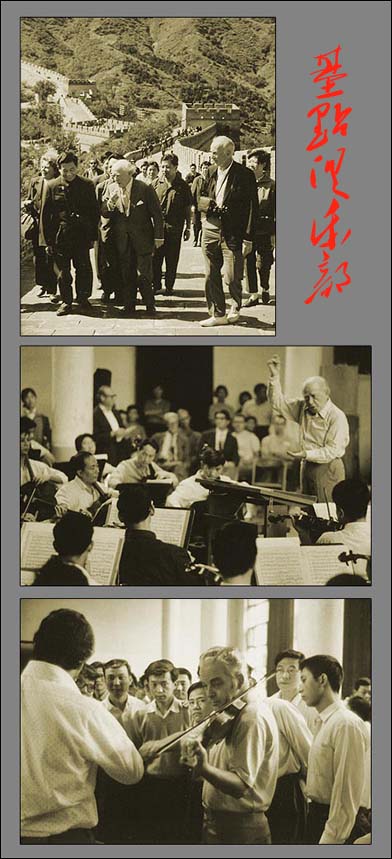

费城管弦乐团的乐手面试不包括外交方面进取心的讨论,然而正是外交让这家乐团作出了它对于20世纪文化历史的最伟大的贡献。35年前的9月,乐团作为中国大陆向西方开放的一个有利的筹码进入国际舞台。 这是一个重大的筹码,它以一架飞机装载着音乐家的形式来开启在二战前就曾非常热闹的演出舞台。这是自从毛泽东领导中国之后,第一支美国乐团在中国演奏(伦敦和维也纳爱乐乐团早来了几个月)。访问演出是基于尼克松和基辛格1971年秘密访问中国后,尤金.奥曼迪1971年写给总统的信。奥曼迪派遣乐团的建议看起来是一个谨慎的步骤。费城交响乐团是尼克松的自然选择,一年前尼克松曾在乐团的周年纪念音乐会上授予荣誉称号。奥曼迪也可以被接受的人选。因为30年前,他曾经在澳大利亚指挥过一个中国的救济音乐会。乐队访华演出前安静谈判一定是非凡的。谈判过程非常复杂,不会像让乐团的经理索克罗夫(Boris Sokoloff)与一个中国的经理坐在一起,给出日程和一个乐手、曲目以及住宿和旅行所需物品的单子那样简单。双方的交涉都是通过隐蔽的外交途径进行的。 如何在一个用自行车和马车作为主要交通工具的国家运送104年乐手、乐器、舞台设备,还有行李箱?那里有没有降落波音707的地方?哪里可以让中国人为需要窗垫、早上吃奇怪得像鸡蛋和土司还有咖啡一类食品的西方人安排住宿? 因为尼克松总统的推动,所有的一切都成行了。而毛泽东的夫人,喜欢发号施令的以前当过演员的江青正在北京进行拖延。当然,江青需要批准演出曲目,不是所有的作曲家都适合革命时代中国的模式。奥曼迪推荐了很多作品,最终被允许演奏德彪西、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯,Roy Harris的第3交响曲,以及“黄河”钢琴协奏曲:一部用出色的共产主义方式谱写的作品——由匿名的创作小组写成。 中国限制演出的随行人员和舞台人员,最后精简到只有乐团总经理Sokoloff先生,后勤主管Joseph Santarlasci,奥曼迪夫妇,乐队主席Wanton Balis夫妇,评论员Louis Hood,和5名新闻记者——《纽约时报》的乐评人舒恩堡、费城公告专栏作家Sandy Grady、Kati Marton和第10频道的摄影师还有我自己。这些成员加上乐队正好装满了这次旅行专用的波音707。 访华演出的重要性使得乐手集结得很慢。在费城老的国际机场出发后,乐队在檀香山呆了一个晚上。在那里小号手吉尔.约翰逊(Gil Johnson)丢失了他的护照,需要发出请求电报以让他继续留在飞机上。下一次飞行是从檀香山到东京,短暂停留之后到上海。这是旅行突然变得很戏剧性。在东京和中国之间没有航线。没有人知道在中国什么在等待着他们。飞机在胡麻地上低空飞行,摇晃着到了一个小型机场。一个精心策划的仪式,为奥馒迪准备了鲜花。加厚的沙发椅子、还有茶,让乐手们在北京夜晚着陆之前有机会舒活一下身体。 巴士鸣着喇叭,与全天占据北京马路的自行车流分开行走。巴士途经人民大会堂,传言说,中国共产党刚刚开过第10次代表大会。乐手被细致地安置在每个房间,他们的名字用英文和中文写在门上,走廊里站着紧张等候客人的侍者,他们的任务之一就是随时补充房间热水瓶中的开水。乐手们白天被安排参观长城、明代陵墓、颐和园和紫禁城所。经常可以听到当地的音乐家演奏二胡、琵琶、笙,还有其他的民族乐器。 早起床的人观察到严肃的中国人穿着睡衣在街道上练太极拳。一两天之后,小号手迈克玛斯(Don McComas)、长号手多森(Glenn Dodson)等几个人拿出了他们的秘密武器——飞盘。他们抛起飞盘,街上的人们聚集起来。飞盘穿越了语言和文化的屏障,中国人加入其中。 西方人25年没有在这些街道上散步了。骑车的人停了下来,散步者看到这么多的外国人愣在那里。第二天早上,乐队首席诺曼.卡罗(Norman Carol)和一些其他的小提琴手加入了街道上中国人购买炸油饼的长蛇队。中国人与他们握手。他们会在队伍中给这些外国人留位置吗?他们会不会放弃早餐,只是呆看?两个看起来都是非常可能的选择。最终,长蛇队伍被打乱,小提琴家们被推到了前面。早餐成了一个观众的游戏。 哦,音乐呢?是有一些的。奥曼迪举行了一次排练并会见了当地的指挥家李德伦,以及演奏“黄河”的钢琴家殷承忠。然后,乐队被邀请来聆听坐落在被拆除的北京老城墙边一座破旧混凝土建筑里中央乐团。乐队条件很差。乐手拿着有缺口的和用胶粘过的乐器,他们用手写的、粘贴在一起旧乐谱演奏。李德伦作出了最大努力,但是他排练的贝多芬简直不像样子。这些乐手从1966年开始从事采煤和田间劳动,几个月前,他们突然被招回,从新捡起西洋音乐。 李德伦很有礼貌地邀请奥曼迪来指挥。奥曼迪微笑着面对紧张的乐手,举起指挥棒——一支交响乐队呈现出来。这些“文艺工作者”记起了他们是干什么的,把弓子插入弦子当中,巴松也找到了调门,又成了音乐家。费城人赠送了一些专程带来的乐器,大家一起握手,交换关于乐器的看法,甚至拥抱,甚至可以看到中国人眼睛里的眼泪。那次会见带来了长时间的交流。小提琴手莫吉尔(Leonard Mogill)访华后长年给他的中国同行赠送乐谱。打击乐手阿贝尔(Alan Abel)尝试中国民族乐器,给中国的研究机构提供美国的演出信息。 乐队在北京演出多场音乐会。哈里斯和德彪西是神秘的,贝多芬和黄河协奏曲受到欢迎。听众是什么人?江青那些年已经关闭了大学和音乐学院。这些观众难道都是官员吗? 身着过时的西服,江青无处不在,她微笑着,混在乐手当中,在美国艺术家中间拍照。 旅行在继续。到上海的航程是乘坐一架俄国造飞机,座位很狭小,飞行中只有泡泡糖供应。 乐手在上海看到了欧洲人在那里的遗迹。从最高12层的建筑上,他们可以看到高粱地伸展到黄浦江的南面,绚丽的航船,和中国的油轮。乐队被邀请在江上游览,他们听到弦侧有一个6人乐队用传统乐器演奏古老的曲子。 主人极力让乐队参观工业展览和党的纪念碑,但是费城人希望购物——这让当地人很惊讶。这些展览中的金属粉末技术彰显着中国潜在的实力,我们则匆匆略过。在一家商店乐手们买到了有鱼皮隔膜的竹笛,还有一些装饰品。在被许可的友谊商店,有卷轴和其他的古老中国的提示物品出售。当地的公共汽车在看到费城人经过时候就停下来。小提琴手帕斯奎勒(Robert De Pasquale)在街上散步,听到了小提琴声。他走进建筑物,上了楼,找到了正在练琴的学生。他给了这个惶恐的孩子上了一个小时的课。 当时的中国是禁欲的和清教徒式的。没有男孩子和女孩子走在一起,没有外表上的情侣。每个人都在为党工作。这次旅行结束,在费尔班克斯(美国阿拉斯加州城市),圆号手琼斯(Mason Jones)和我在雪中散步,听到学校里的四重奏团在演奏用普塞尔的作品改编的曲子。琼斯说:“这是我在中国所没有听到的。”我笑着问他:“是什么呢?” 琼斯回答:“是对位。” 琼斯的回答耐人寻味。中国音乐中没有对位。在中国的生活中也没有对位,但是管弦乐团,它的音乐和它的表演已经提供了一个危险的价值取向空间。在乐队离开后,江青立即在中国的音乐厅里禁止了舒伯特。 对于美国人来说,交响乐团代表其文化中最好的一面。中国需要非政治的目击者来见证它的新生和重新开放,乐队是最合适的角色。他们已经做出了对于西方人最隆重的欢迎礼仪。 费城管弦乐团打开一扇关闭了25年的门。乐手发邮件、乐谱和杂志给北京的同行。贝司手托里罗(Carl Torello),回到家里就成了针灸疗法的拥趸。大提琴手格罗德泽(Harry Gorodetzer)兴奋地到处交朋友,把很多通信地址带回家。中国人给乐队送了铜锣和打击乐器。我们留下了唱片、乐谱、甚至一些乐器。这些东西开启了艺术家和学者、商务领导和学生之间的广泛交流。 (该文作者丹尼尔.韦伯斯特Daniel Webster系《费城问询报》Philadelphia Inquirer前任音乐评论员;编译:王崇刚。)

[此贴子已经被作者于2008-2-27 18:30:15编辑过]

|