|

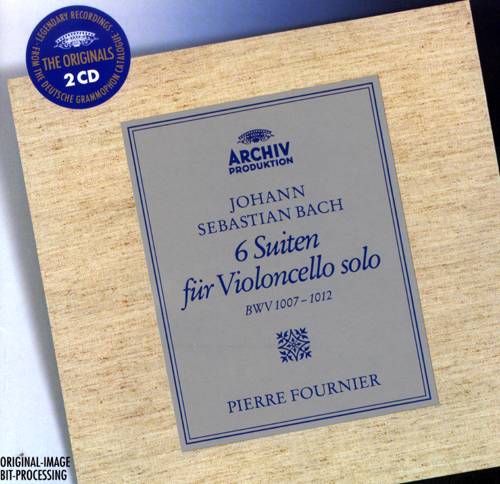

4.ARCHIV 449711-2 GOR2 富尼埃的版本

法国四骑士对巴赫大无的贡献是很大的,尤其是富尼埃,他是大提琴优雅,浪漫的象征。“皮埃尔·富尼埃,法国大提琴家。1906年6月23日出生于巴黎一个法国将军的家庭。童年时代由母亲教他学习钢琴。9岁因患小儿麻痹症而无法使用钢琴踏板,因而转向大提琴。不久获准进入巴黎音乐学院,成为巴泽莱尔(Paul Bazelaire)的学生,随后又随赫金(Anton Hekking)学习。成名后富尼埃与许多同时代的优秀艺术家有过合作,包括科尔托、蒂博(Thibaud)、富特文格勒、卡拉扬和库贝利克(Kubelik)等。他不但演奏古典曲目,同样喜爱当代音乐,许多当代作曲家为他写了作品,包括马丁努、马蒂农(Martinon)和普朗克等。富尼埃逝世于1986年1月8日。”富尼埃共留下四套巴赫大无录音:accord一套;achive一套;tdk一套;philips一套。这里我只谈谈他的阿齐夫录音。他的速度并不突出,但技术非常完善,他在弓法的运用上特别是他的右手,可以说是超一流的。他的风格永远都是高贵,人文,谦逊而儒雅的。富尼埃有着一流的艺术感觉,演奏优雅,和谐,明亮,流畅,细腻而富抒情性。富尼埃的演绎可以说已经上升到生活哲学的高度。富尼埃使用的是GOFFRILLER大提琴(1722年),这把GOFFRILLER在富过世后,移主马友友。我不喜欢他并非说他不好,只是我喜欢斯塔克的风格。

|